من الفراغ إلى التمثيل.. هل تنجح سوريا في أول تجربة برلمانية بعد الأسد؟

تبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرا قابلة للتجديد

شكلت انتخابات مجلس الشعب في سوريا، أول تجربة مؤسسية تهدف إلى إعادة التمثيل السياسي ضمن إطار دستوري جديد، بعد إسقاط النظام السابق برئاسة بشار الأسد نهاية 2024.

وشهدت سوريا في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حدثاً سياسياً مفصلياً، تمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية، في سياق مرحلة انتقالية معقدة تحاول البلاد من خلالها إعادة بناء مؤسساتها السياسية المهدّمة منذ عقود من الاستبداد والحرب.

وسلط مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" التركي، الضوء على بنية مجلس الشعب في سوريا خلال المرحلة الانتقالية، وعملية الانتخابات، والتركيبة الاجتماعية والسياسية للمجلس.

مرحلة الفراغ السياسي

وقال في مقال للكاتب التركي "محمد إحسان أوزديمير"، إن هذه الانتخابات، وإن لم تكن شاملة بمعناها الكامل، فهي تجربة مفصلية تحكمها محددات الأمن وتوازنات القوى المحلية والإقليمية ويراد منها تجاوز مخلفات الحرب.

واستدرك أن استيعاب أهمية هذه التجربة لا يمكن أن يتم بمعزل عن تاريخ الحياة البرلمانية في سوريا، التي بدأت ملامحها الأولى عام 1877 حين أُرسل أول نواب سوريين إلى البرلمان العثماني.

ومنذ ذلك التاريخ عرفت البلاد أشكالا متعددة من التمثيل؛ فقد مرّت عبر فترات الانتداب الفرنسي، ثم مرحلة الاستقلال في الأربعينيات والخمسينيات، وذلك قبل أن يدخل النظام السياسي مرحلة احتكار السلطة مع وصول حزب البعث إلى الحكم عام 1963.

خلال حقبة البعث، وبالرغم من وجود مؤسسات شكلية تحمل أسماء تشريعية كمجلس الشعب، فإن الحياة السياسية الحقيقية كانت تُدار من قبل السلطة التنفيذية، وتحديداً عبر القرارات العسكرية الصادرة عن مجلس قيادة الثورة.

وقد عزز دستور عام 1973 هذا النمط من الحكم، إذ منح الرئيس صلاحيات واسعة في التشريع من خلال المراسيم، في حين بقي البرلمان خاضعا بالكامل لهيمنة السلطة التنفيذية، دون قدرة فعلية على الرقابة أو التشريع المستقل.

لاحقاً، استمر هذا الخلل البنيوي في دستور عام 2012، الذي حافظ على طبيعة النظام الرئاسي المغلق، وجعل مجلس الشعب أداة تصديق شكلية لا أكثر.

ومع انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024، دخلت سوريا مرحلة جديدة اتسمت بالفراغ المؤسسي والانقسام الميداني.

وهو ما استدعى عقد مؤتمر وطني موسع عُرف باسم "مؤتمر النصر" في يناير/كانون الثاني 2025، شاركت فيه فصائل عسكرية وشخصيات ثورية من مختلف الاتجاهات.

في هذا المؤتمر جرى تعيين أحمد الشَرع رئيساً مؤقتاً للجمهورية، وتعليق العمل بالدستور القائم، وحل مجلس الشعب السابق، ومنح الرئيس المؤقت صلاحية تعيين كامل أعضاء المجلس الجديد إلى حين تنظيم عملية انتقالية.

بعد ذلك، وفي مارس/آذار من العام نفسه أعلن عبد الحميد عوّاق، أحد أبرز فقهاء القانون الدستوري في صفوف قوى الثورة، "الإعلان الدستوري" الذي وضع الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية وحدد مدتها بخمس سنوات.

وقد منح الإعلان السلطة التشريعية للمجلس النيابي الجديد، وحدد اختصاصاته في سن القوانين وإلغائها، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية والموازنة العامة، وإقرار العفو العام، ورفع الحصانة عن النواب.

لكنه في الوقت نفسه لم يمنحه سلطة رقابية على الحكومة بحجة احترام مبدأ الفصل بين السلطات.

الانتخابات وآليات التنظيم

وأردف الكاتب: بموجب المرسوم الرئاسي رقم 143 حُدد عدد مقاعد المجلس بـ 210، على أن يجري تعيين ثلثهم من قبل الرئيس، وانتخاب الثلثين الآخرين بآلية غير مباشرة، وذلك نظراً للظروف الأمنية وعدم استقرار البلاد.

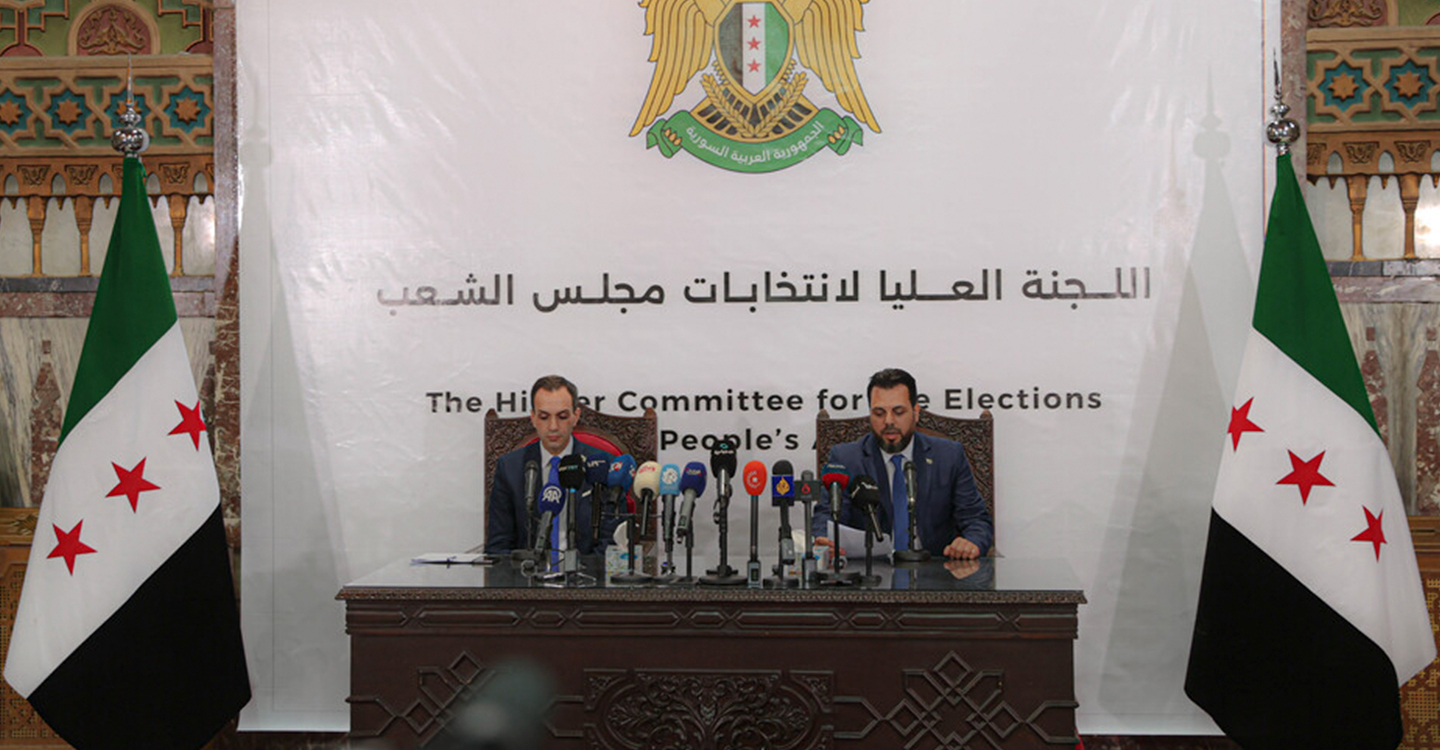

وأُنشئت لجنة عليا للانتخابات تضم 11 عضواً من شخصيات سياسية وقومية ودينية متنوعة، تمثل شرائح مختلفة من المجتمع السوري، مثل أنس عبده رئيس الائتلاف المعارض سابقاً، وبدر كموش رئيس هيئة التفاوض, ومحمد ولي ممثل الكرد المحافظين، وعماد يعقوب بيرق من أصول تركمانية، ولارا شهر أيوكي من الطائفة الإسماعيلية، ونوار نجم من المسيحيين السوريين.

وقد شكّلت اللجنة العليا 60 لجنة فرعية في المحافظات لتنظيم العملية الانتخابية، ووضع معايير دقيقة للترشح بحيث تشمل شرط الجنسية قبل عام 2011، وعدم المشاركة في الحياة السياسية بعد ذلك العام، بالإضافة إلى شروط الإقامة والعمر والمؤهل العلمي، وعدم التورط في أي نشاط إرهابي.

على إثر ذلك، بلغ عدد الناخبين المسموح لهم بالمشاركة نحو 7 آلاف شخص موزعين على 14 محافظة، وذلك لانتخاب 140 نائباً، بينما يحتفظ الرئيس بحق تعيين 70 نائباً (الإجمالي 210). وتنافس في الانتخابات 1578 مرشحا، وشكّلت النساء 14 بالمئة منهم.

لكن نظراً للظروف الأمنية في محافظات الحسكة والرقة والسويداء ومنطقة عين العرب فقد جرى تأجيل الانتخابات فيها خلال الوقت الحالي.

وفي 5 أكتوبر 2025 جرت الانتخابات بحضور مراقبين دوليين وصحفيين أجانب، وأسفرت عن انتخاب 119 نائباً، فيما يُنتظر استكمال التعيينات الرئاسية لتشكيل المجلس الكامل.

أما عن التكوين الاجتماعي والسياسي للمجلس، فيُظهر التحليل أن الغالبية الساحقة من النواب ينتمون إلى التيار المحافظ بمختلف اتجاهاته الدينية والاجتماعية، بينما لا يتجاوز عدد الليبراليين 17 نائباً.

ومن بين الأعضاء الجدد تسعة فقط مرتبطون بهيئة تحرير الشام التي كان يرأسها الشرع وجرى حلها، في حين ينتمي الباقون إلى فصائل ثورية أو تيارات مدنية مختلفة.

وذكر الكاتب التركي أن هذا التوزيع يشير إلى أن المجلس لم يقع تحت سيطرة كتلة واحدة، بل عكس تنوعاً سياسياً نسبياً ضمن الإطار المحافظ العام.

أمّا من الناحية العرقية يضم المجلس 111 نائباً عربياً، و4 أكراد، و4 تركمان، بينما توزّعت الانتماءات الدينية على 113 سنياً، و3 علويين، و2 إسماعيليين، ونائب مسيحي واحد.

وعلى صعيد التمثيل النسائي، بلغت نسبة النساء نحو 5 بالمئة فقط، أي ست نائبات، وهي نسبة متدنية مقارنة بأعلى معدّل سُجِّل في التاريخ السوري الحديث وبلغ 13.2 بالمئة.

أما من حيث الخلفية المهنية، فإن أكثر من 83 بالمئة من النواب يحملون شهادات جامعية، لا سيما في مجالات الطب والهندسة والقانون، ما يعكس طابعاً نخبوياً للمجلس ويمثل فئة من المتعلمين أكثر من كونه معبراً عن الطبقات الشعبية.

وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 أعوام، مع إمكانية تمديدها عاما إضافيا.

النتائج المحتملة

ولفت الكاتب التركي إلى أن هذه النتائج تفتح الباب أمام جملة من الملاحظات والتحليلات.

أولاً، إن العملية الانتخابية جرت بطريقة غير مباشرة، ما يقلل من شموليتها ويمسّ بشرعية التمثيل الشعبي، خاصة أن نحو نصف سكان البلاد يعيشون في حالة نزوح أو تهجير، بينما تعرضت مناطق واسعة للدمار الكامل.

ثانياً، إن آلية التعيين الرئاسي لثلث المقاعد، رغم كونها مبررة بظروف الضرورة، قد تكرس في المدى البعيد نمطاً من المركزية السياسية يشبه ما كان قائماً في النظام السابق، وذلك في حال عدم تحويل هذا الإجراء إلى صيغة مؤقتة تخضع للمراجعة.

من جهة أخرى، فإن تمثيل هيئة تحرير الشام المحدود في المجلس يعكس ضعف قدرتها على التمدد السياسي خارج نطاق مناطق نفوذها المباشر، ويظهر في المقابل أن التيارات الإسلامية المعتدلة استطاعت أن تحجز مساحة أكبر داخل العملية السياسية الجديدة.

كما أن التنوع النسبي في الانتماءات العرقية والمذهبية يمكن عده خطوة باتجاه استعادة بعض من ملامح التعدد السوري التقليدي، رغم أنه لا يزال تمثيلاً هشاً ومشروطاً بحدود الأمان والسيطرة الميدانية.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن اشتراط الإقامة المحلية في دوائر الانتخاب أسهم في أن تعكس نتائج بعض المناطق تركيبتها السكانية الواقعية، كما في حالة فوز الأكراد في عفرين والتركمان في حلب، وهو ما يُظهر وجود ارتباط عضوي بين البنية الاجتماعية المحلية وآلية الاختيار السياسي.

ومع ذلك، فإن غياب الحياة الحزبية المنظمة منذ عقود، واستمرار القيود المفروضة على العمل السياسي، قد جعلا المجلس الجديد يتكوّن من أفراد أكثر منه من كتل أو أحزاب ذات برامج واضحة، وهو ما يقلل من فعاليته التشريعية والسياسية.

في ضوء كل ذلك، يمكن القول: إن انتخابات عام 2025 في سوريا تمثل تجربة انتقالية هشة، تجمع بين الطموح والإكراه، وبين السعي نحو التعددية والقيود المفروضة بحكم الواقع الأمني.

فهي من جهة تُعد أول محاولة لبناء مؤسسة تمثيلية بعد سنوات الحرب والانقسام، ومن جهة أخرى تكشف عن استمرار الخلل البنيوي في توزيع السلطة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعلق الكاتب: إن نجاح هذه التجربة أو فشلها لن يتحدد فقط من خلال النصوص القانونية أو عدد المقاعد، بل من خلال قدرة القيادة الانتقالية والمجتمع السوري على تحويل هذا المجلس من إطار رمزي إلى فضاء فعلي للنقاش والمساءلة وصنع القرار.

وأضاف: تُظهر التجربة كذلك أن السوريين ما زالوا يبحثون عن وسيلة لإعادة بناء شرعيتهم السياسية بعيداً عن منطق القوة والسلاح، وأن مجرد إجراء انتخابات في ظل هذا الدمار الواسع هو تعبير عن إرادة الاستمرار في الحياة.

ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي يكمن في نقل هذه الإرادة إلى مؤسسات مستقلة قادرة على مواجهة النفوذ العسكري والفصائلي، وصياغة عقد اجتماعي جديد يُعيد التوازن بين الدولة والمجتمع.

وختم الكاتب مقاله قائلاً: إن الانتخابات البرلمانية السورية لعام 2025 لا يمكن عدها نهاية مرحلة بقدر ما هي بداية لمسار طويل ومعقد نحو إعادة بناء السياسة في سوريا.

فهي خطوة أولى في طريق شاق يتطلب إصلاحات متتالية تضمن توسيع قاعدة المشاركة، وإدماج المهجرين، وإعادة التقدير لدور الأحزاب، وتعزيز تمثيل المرأة، وبناء نظام رقابي حقيقي على السلطة التنفيذية.

ودون ذلك، ستظل هذه التجربة مجرد محطة رمزية في تاريخ بلدٍ لا يزال يبحث عن طريقه إلى دولة القانون والمؤسسات بعد عقود من الاستبداد والحرب، وفق تقديره.