نظام "المراقبة الشاملة" الصيني.. سيادة رقمية أم قمع إلكتروني وتسلط سياسي؟

"هي تكنولوجيا مستوحاة من نظام الرصيد الاجتماعي""

منذ جائحة كورونا، لم تصدّر بكين الأقنعة واللقاحات فحسب، بل أصبحت تبيع علاماتها التجارية التي تتميز بها والأكثر إثارة للقلق: نظام المراقبة الشاملة الذي طورته داخل حدودها، بحسب صحيفة الإسبانيول.

وقالت الصحيفة: إن نظام الرئيس شي جين بينج أطلق بهدوء، منذ سنة 2020، خطة طموحة تهدف إلى تصدير بنية مراقبة المواطنين خارج الحدود الصينية. وهي تكنولوجيا مستوحاة من "نظام الرصيد الاجتماعي".

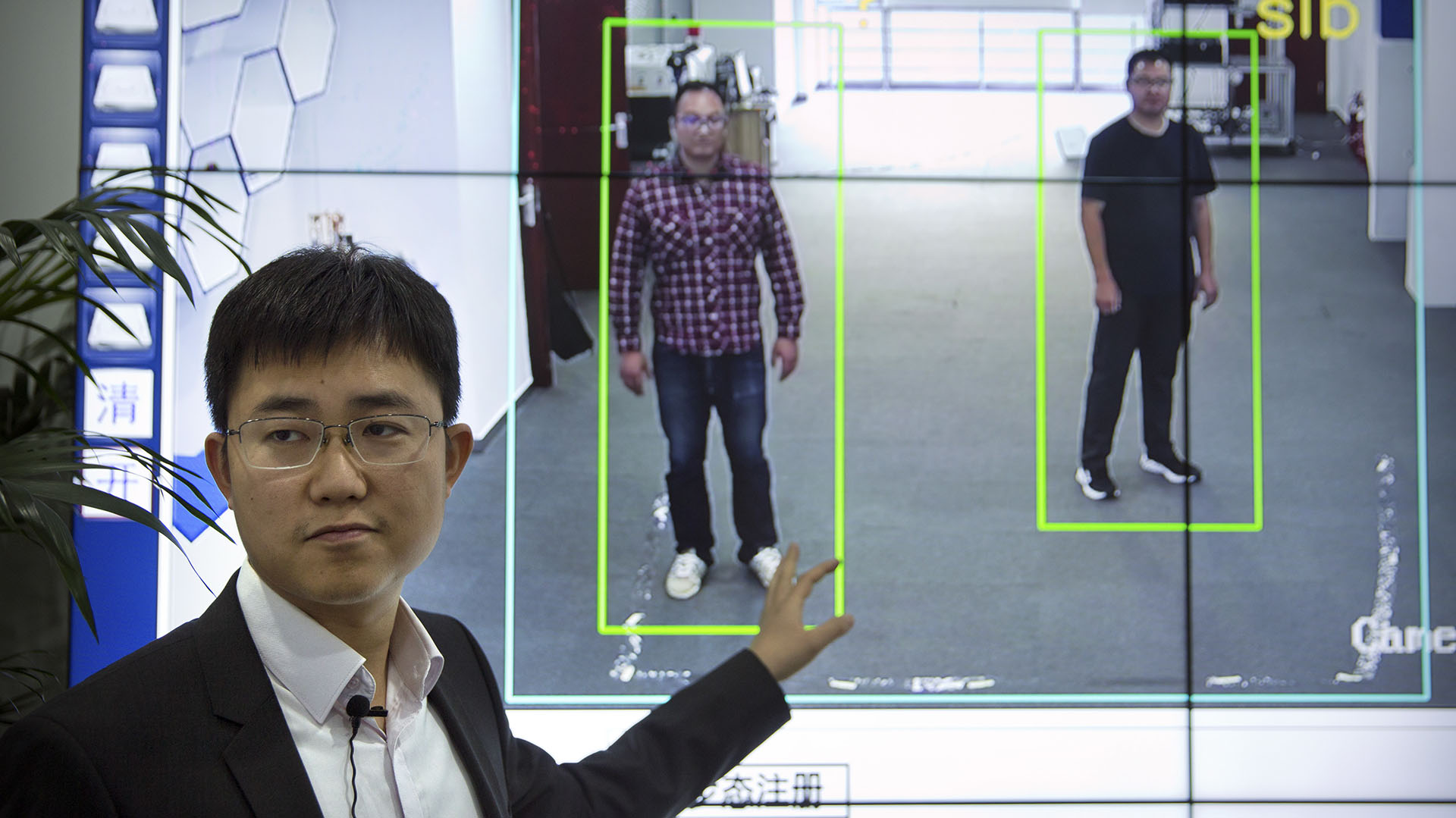

وتعزز هذه الخطة الإلكترونية بالكاميرات الذكية، والتعرف على الوجه، وقواعد البيانات التي تتتبّع ملايين الأشخاص.

انتشار لافت

وبشكل عام، وجدت هذه الظاهرة، التي تقودها شركات مثل هواوي، وزد تي إي، وهيكفيجن، وكلاود ووك، أرضا خصبة في الدول الحليفة أو ذات النزعات الاستبدادية: من فنزويلا إلى كمبوديا، وصربيا، وأوغندا، وزيمبابوي.

وتُشارك هذه حكومات بكين اهتمامها بترويض شعوبها تحت وعود الأمن والتحديث.

في فنزويلا، على سبيل المثال، أنشأت حكومة نيكولاس مادورو "بطاقة الوطن" سنة 2017، وهو نظام هوية مستوحى مباشرة من النموذج الصيني. وبدعم من شركة زد تي إي، تُخزّن البطاقة المعلومات الشخصية، وشبكات العائلة، والتاريخ الطبي، والانتماء السياسي.

وتعدّ هذه البطاقة إلزامية للحصول على الطعام، والقسائم، وحتى اللقاحات.

ووفقا لادعاءات مسؤولين سابقين ومنظمات غير حكومية، تُستخدم كأداة لتعزيز الولاء الحزبي؛ فهي تُكافئ الموالين للحزب الحاكم وتُعاقب المعارضة.

وفي كمبوديا روّج رئيس الوزراء هون سين لشبكة من كاميرات المراقبة في العاصمة بنوم بنه باستخدام التكنولوجيا الصينية.

وفي سنة 2020، تمت الموافقة على اعتماد نظام وطني للتعرف على الوجوه و"جدار حماية عظيم" لرقابة الإنترنت، على غرار الرقابة الرقمية في الصين. في المقابل، تندد النقابات بالتتبع الرقمي والغياب التام للضمانات.

وفي إفريقيا، نشرت شركة "كلاود ووك" نظام التعرف على الوجوه الجماعي في زيمبابوي؛ وساعدت شركة هواوي في قمع احتجاجات المعارضة في أوغندا باستخدام كاميرات "المدينة الآمنة" الخاصة بها؛ وفي إثيوبيا، تُستخدم البنية التحتية للمراقبة لتتبع النشطاء.

وفي أوروبا، قامت صربيا بتركيب أكثر من ثمانية آلاف كاميرا هواوي في بلغراد دون أي تشريع يذكر. وقد أشارت المنظمات غير الحكومية إلى أن وجود هذه التقنيات الصينية في البلدان ذات الديمقراطيات الضعيفة أو الانتقالية يُشكل عامل خطر ومن شأنه أن يتسبب في تراجع الحريات المدنية.

إستراتيجية سياسية وتجارية

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوسع الصيني لا يعتمد فقط على التكنولوجيا، بل يشمل إستراتيجية سياسية وتجارية.

على أرض الواقع، تقدم بكين قروضا ميسرة، واتفاقيات نقل تكنولوجيا، وتدريبا للإطارات المحلية، بل وحتى يتنقل فنيون صينيون إلى وزارات الأمن في البلدان الحليفة لهذه التكنولوجيا.

ولا يتمثل الهدف في مجرد بيع المعدات، بل في ترسيخ التحالفات الجيوسياسية من خلال رقمنة الرقابة الداخلية.

وفقا لمحلل مؤسسة راند، تيموثي هيث، في حديثه لصحيفة "الإسبانيول"، "لا تُصدّر الصين أيديولوجيتها الرسمية المتمثلة في "الاشتراكية بخصائص صينية"، لكنها تُصدّر قيما سياسية استبدادية من خلال بيع التقنيات الرقمية.

وحذر قائلا: "تمكّن هذه الأدوات الأنظمة غير الليبرالية من قمع المعارضة، وتعزيز سلطتها، ومراقبة المعارضين بكفاءة غير مسبوقة". وفي تحليله، يُسلّط هيث الضوء على "كيفية تعزيز الأدوات الرقمية الصينية لأجهزة الأمن المحلية دون الحاجة إلى وجود عسكري أو سياسي صريح".

ويُعدّ كل هذا جزءا مما يُسمى طريق الحرير الرقمي، وهو الذراع التكنولوجي لمبادرة الصين العالمية.

ووفقا لدراسات أجرتها منظمة فريدوم هاوس ومؤسسة كارنيغي، استحوذت 40 دولة على الأقل على أنظمة مراقبة صينية منذ سنة 2020.

ويفتقر العديد منها إلى قوانين حماية البيانات أو إشراف قضائي مستقل. وفي بعض الحالات، مثل زيمبابوي وأوغندا، تُوقّع العقود في ظروف غامضة، دون إمكانية الاطلاع على بنودها.

سيطرة اجتماعية

مع ذلك، يُقلل روجير كريمرز، أستاذ الدراسات الصينية بجامعة لايدن، من أهمية فكرة أن الصين تنتهج إستراتيجية منسقة لتصدير نموذجها الرقمي. وأشار: "كثيرا ما نرتكب خطأ عند عد هذه الصادرات جزءا من الخطة الرئيسة لبكين".

ويوضح: "لكنها غالبا ما تكون عمليات تجارية بسيطة، دون تنسيق مركزي. إن ما توفره الصين هو خدمة تلاقي طلبا وفيرا: فالحكومات الاستبدادية ترى في التكنولوجيا الصينية فرصة لتكرار نجاح بكين في تجربة السيطرة الاجتماعية".

ومع ذلك، يحذّر من أن هذه المبيعات تؤدي إلى تقارب غير مخطط له نحو أشكال مماثلة من الاستبداد الرقمي.

وفي هذا السياق، يُوافق آدم سيغال، مدير برنامج السياسة الرقمية والسيبرانية في مجلس العلاقات الخارجية، على أن صادرات التكنولوجيا الصينية "أصبحت أداة للقوة الناعمة".

ويفسر بأن "الصين رأت الفوائد التي جنتها الولايات المتحدة من قيادة عولمة الإنترنت، وهي الآن تسعى إلى تحقيق الشيء نفسه".

ونوه الخبير إلى أن "الصين تتخذ نهجا مختلفا، وهو نهج يعزز التعاون وفق معاييرها الخاصة ويتجنب الحديث عن الحريات أو الحقوق".

ويحذر الخبير من أن الدول أصبحت تشكل تحالفات وفقا "لمجالات النفوذ الرقمي"، على الرغم من أن العديد منها يحاول التنقل بين الكتلتين.

ووفقا لسيغال، فإن "هذه الحركة تُشير إلى أن حتى الدول الديمقراطية، بتبنيها التكنولوجيا الصينية، قد تعزز، دون قصد، نماذج الحوكمة التقييدية".

ومن خلال طريق الحرير الرقمي، تعمل بكين على تعزيز علاقاتها التجارية وبناء كتلة سياسية وتكنولوجية بديلة للغرب، بقواعدها ومعاييرها الخاصة.

ففي محافل دولية كالأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، روّجت الوفود الصينية لإعادة تعريف مفهوم "السيادة الرقمية" الذي يُشرّع الرقابة الحكومية والسيطرة المطلقة على بيانات المواطنين.

ويصوّت العديد من الدول التي اعتمدت أنظمة المراقبة الصينية مع الصين لمقاومة المعايير الدولية للخصوصية وحرية التعبير.

وبينما تقدّم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعاونا منظّما، تقدّم الصين سيطرة. بالنسبة للعديد من الحكومات التي تواجه احتجاجات اجتماعية أو أزمات في الشرعية، يعدّ هذا خيارا لا يقاوم.

في الأثناء، تُصرّ بكين على أن لكل دولة حرية استخدام منتجاتها كما تشاء. لكن في الحقيقة لا تبيع شركات التكنولوجيا الصينية الكاميرات فحسب، بل تبيع أيضا أسلوبا للحكم. وفي عدد متزايد من الدول، يشبه نموذج الحكم هذا بشكل متزايد سجنا استبداديا بطابع صيني.